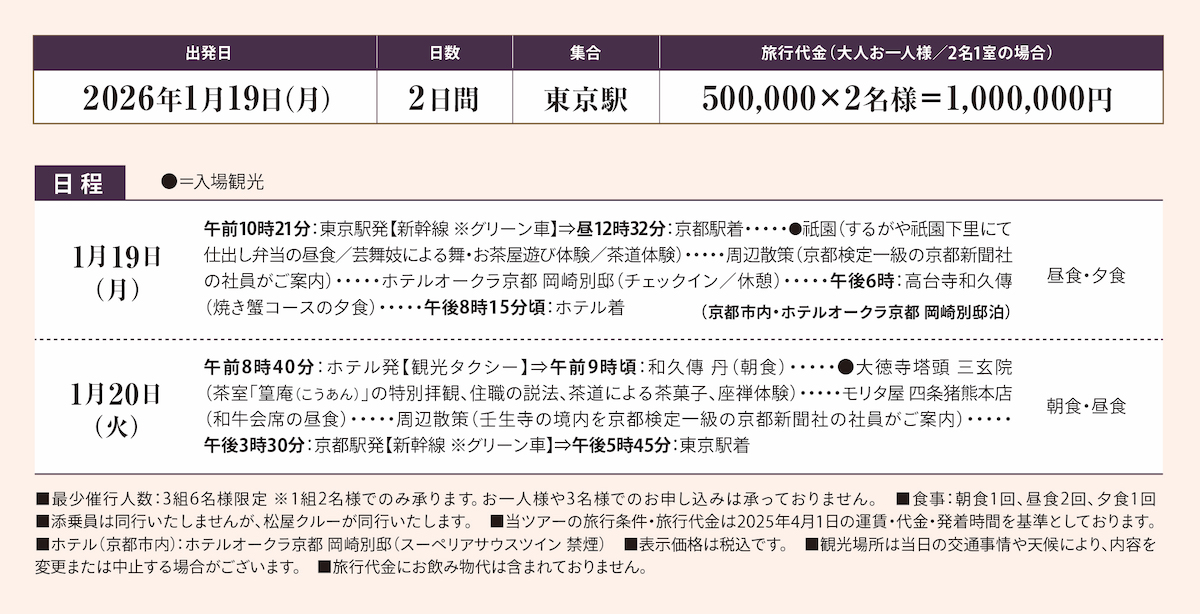

松屋銀座の開店100周年を記念し、日頃、松屋をご愛顧いただいているお客様に「ひとつ上の京都」をご堪能いただくため、1泊2日で京都市内の奥深い粋を巡る特別なツアーをご用意しました。京都市登録有形文化財の建物で鑑賞する芸妓・舞妓の舞や、名料亭「高台寺和久傳」での蟹料理など、特別なひとときをお楽しみいただきます。ツアー企画に携わった松屋銀座・塩田さんの視察コメントや、京都で迎えてくれる方々の声も交えながら、旅の魅力を紹介します。

NAVIGATOR

100周年記念企画検討部

営業企画部 営業企画課

塩田宗久さん

開店100周年を記念し、企画した「京都トラベルツアー」。「松屋銀座ならではの京都」を模索し、またとない特別な体験ができる旅を形にしました。

京都市登録有形文化財の建物で芸妓・舞妓の舞を鑑賞

京都駅に到着したら、まずは祇園へ。総本家駿河屋の流れを汲み、1818年に創業して以来、芸妓・舞妓に愛されてきた飴菓子で有名な菓子司「するがや祇園下里」で仕出し弁当をお召し上がりいただきながら、芸妓・舞妓の舞を鑑賞します。

こちらは建物にも鑑賞ポイントが。「下里家住宅」は、1895(明治28)年にお茶屋として建てられ、京都市登録有形文化財に登録されています。今回は特別に、普段入ることのできない内部へ。2階の客室は、中央に床の間、左右に違い棚を配した珍しい造り。また舞の鑑賞後は、1階奥にある茶室にてお点前をいただきます。

「母の実家で、代々菓子司を営みながらこの住宅を守ってきました。昔ながらのお茶屋のしつらえで芸妓さん・舞妓さんの優雅な舞をお楽しみください」と七代目の井上真由美さん。なかなか入ることのできないお茶屋の建物で、仕出しのお弁当を味わいつつ、優雅なお茶屋遊び体験をご堪能いただけます。

その後は、京都新聞の社員で「京都・観光文化検定」1級を所持する仲屋聡さんとともに祇園の街を散策します。たとえ何度か訪れたことのある場所でも、奥深い京都を知るスペシャリストと共に歩くと、新たな視点での京都の魅力に気づくことでしょう。

視察コメント

舞妓さん・芸妓さんの舞もとても楽しみですが、七代目の井上さんのお人柄にとても引き込まれました。ぜひ井上さんに、建物の魅力や祇園での生活、お菓子についてなど尋ねてみてください。きっとおもしろい発見があるはずです。(松屋銀座・塩田さん)

「ねねの寺」の門前にたたずむ京都を代表する名料亭

ご夕食は、京都を代表する料亭「高台寺和久傳」へ。1870(明治3)年、京都府の北部・現在の京丹後市で料理旅館として創業した「和久傳」。1982(昭和57)年、京都市の東山の麓、豊臣秀吉の正室・北政所ねねが秀吉の菩提を弔うために建立した高台寺の門前にお引っ越しし、以来、京都を代表する料亭となりました。

かつて尾上流家元の邸宅として建てられた数寄屋造りの建物は、そのしつらえ全てにピリッとした緊張感があり、静謐な美しさがあります。

「このお店に緊張感を感じつついらっしゃる方が多いと思いますが、お店の中に入られたら、まずほっと、温かい心地になっていただきたいと思っています。建物に緊張感を、私たちは温かみを、ということを日頃から心掛けています」と高台寺和久傳の丹羽由希子さん。

お部屋には囲炉裏が切られ、温かな火を愛でながら季節の恵みを存分に盛り込んだ焼きがにコースをお召し上がりください。

和久傳は京丹後から始まった店。収穫した食材をそのまま囲炉裏に並べ召し上がっていただく、素材そのもののおいしさを味わっていただくことを大切にしています。非日常の空間で心ゆくまでお楽しみいただけるこの上ない、格別な食体験をお届けします。

視察コメント

「建物に緊張感を、人に温かみを」という言葉に、おもてなしの神髄を学びました。どこもかしこも磨き上げられた空間なのですが、とても居心地がいい。このような素晴らしい空間で、蟹をはじめ、季節の恵みを存分にお楽しみください(松屋銀座・塩田さん)

名料亭のイズムを受け継ぐカジュアルな朝ご飯

2日目は和久傳グループのお店からスタート。白川疎水に面する「和久傳 丹」で朝食をいただきます。まるで友人の家に訪れたかのような居心地の良さがあり、思わず「ただいま」と言いたくなる温かさが漂います。

1階には大きなダイニングテーブルが置かれ、2階には一枚の絵のように切り取られた大きな窓が。そこからの景色が美しく、窓際にはカウンターが設けられています。空間のどこにいても川面の風を感じるような心地よさがあり、ついつい長居してしまいたくなります。

「ここは『小さなお家』というコンセプトで、肩肘張らず、ゆったりと食事を楽しんでいただきたいと思っています。この大きなダイニングテーブルを皆さんで囲んでいただき、食事をする。それだけで知らないお客さん同士も仲良くなり、話が盛り上がったりすることも多いんですよ」と店長の山手陽介さん。

和久傳のおもてなしの精神を守りつつ、スタッフも肩肘は張らない。お客さまと気軽に会話を楽しみ、オープンキッチンで手際よく料理が作られていく。まるで「今日はいい魚が入ったよ」と友人に話しかけられながら、できあがりを待っている心地。だからこそ、自然とふっと力の抜ける感覚があるのかもしれません。

それでいて料理はさすが和久傳グループ。家庭料理のようなメニューでも、しっかりと仕込まれた料亭の味。真似できそうで真似できない味わいです。

視察コメント

ダイニングテーブルに座っていても、料理人の方と同じ目線で話ができることを不思議に思いました。実は調理場が一段下がっているということを知り、それだけでここまでの親近感が湧くのか、ときめ細やかな店作りに感服。この上ない落ち着きを感じられる空間です(松屋銀座・塩田さん)

古田織部ゆかりの茶室「篁庵(こうあん)」を特別拝観

スペシャルな体験はまだまだ続きます。鎌倉時代末期に開創された大徳寺。織田信長や豊臣秀吉、千利休などにもゆかりのある寺院ですが、その境内に春屋宗園和尚(大寶圓鑑国師)を開祖とし、浅野幸長・石田三成・森忠政の三人が建立した塔頭「三玄院」があります。沢庵和尚や、利休の孫である千宗旦の修道場としても知られているのですが、通常は非公開のところ、今回、特別拝観が実現しました。

まず圧巻なのは本堂前に広がる石庭「昨雲庭」の素晴らしさです。「迷いの後をとどめない人間本来の清浄な姿」を表し、庭の中央にはまぐろ石、左に虎石、右に吉野赤石が配され、さながら滝つぼから雄大に流れる深淵、そして大海原に続く流れのように眺められます。

「よく『木目』と言いますが、石にも石目って言うものがあり、滝の水しぶきを表現するように、下に白くもこもこした表情の石を置いているんですよ」と長谷川大眞住職。

本堂の奥には茶室「篁庵」が。江戸時代の創建で、かの利休七哲の一人といわれている古田織部が設計したと伝わります。もともと西本願寺にあったものですが、織部の菩提寺であるこちらに移されました。内部は三畳台目の茶室に一畳の相伴畳で構成されています。

また注目は水屋。茶事の支度をする場所ですが、千利休は「飾りつけない」という考えを示していました。しかし、弟子の織部はそこに絵を描いています。「網代」という竹で編み込まれている壁の上に描かれているのですが、織部独自の発想が垣間見えて非常におもしろい。また織部が考案した突き上げ窓も見ることができます。

普段は見ることのできない石庭や茶室を拝観するだけではなく、長谷川住職による法話と座禅体験、そしてお点前もいただける貴重な機会です。

視察コメント

古田織部が造ったと伝わる茶室もあり、「茶人が集まる場所」というだけあって、とても落ち着く空間でした。特に庭の眺めは、石庭なのに実際に水が波打つ様子を見て取れたような心地がしました。とても非日常の世界であり、ぜひまた訪れたいです(松屋銀座・塩田さん)

厳選された和牛の会席ランチを老舗の専門店で

旅の締めくくりは、1869(明治2)年に京都初の牛肉専門店として創業したモリタ屋が営む四条猪熊本店にて、ランチ限定の「和牛会席」をお召し上がりいただきます。

専門店ならではの目利きで仕入れた和牛。そのおいしさを堪能できる会席で、前菜2種からはじまり、60gのサーロインステーキをメインに、季節のお料理も加えた盛りだくさんの内容です。

「モリタ屋発祥の地で、ここだけでしか味わえない和牛のおいしさをお届けします。冬には、おいしい京野菜もたくさん出てきますし。我々が自信を持って選び抜いた和牛とともに、『京都だからこそ食べられるステーキランチ』をご堪能ください」と料理長の高畑哲男さん。

視察コメント

京都らしい、木目調の空間に畳というお部屋でひと味違う和牛のおいしさを味わえます。都心で食べるものとは、やはり違って感じてしまうのは雰囲気も多分にあると思います。旅の最後まで「京都らしい」を五感で味わってください(松屋銀座・塩田さん)

普段は訪れることができない、このツアーだからこそ体験できるスペシャルな内容を盛り込んだ京都1泊2日の旅。松屋銀座が胸を張ってお届けするオリジナルツアーです。ぜひ一段上のしっとりと奥深い京都をお楽しみください。

芸舞と美食、茶室を味わう京都の旅

【お問い合わせ・お申し込み】

松屋トラベルサロン

電話:03-3561-7311<直通>

営業時間:午前11時ー午後7時

※ご旅行お申し込みの際には、詳しい旅行条件を記載したパンフレットをお渡ししますので、お受け取りの上、必ず内容をご確認ください。