閉店後の松屋銀座がお化けに乗っ取られた⁉︎——松屋銀座開店100周年を記念し、2025年10月31日(金)、11月1日(土)の閉店後の館内を舞台とした特別イベント<閉店後のお化け屋敷ミッション>を開催しました。主役は、子どもたち。普段は決して立ち入ることのできない、暗闇の百貨店を探検し、お化けたちと対峙しながら、松屋銀座の守り神を救うためのミッションに挑むという体験型イベントです。社員たちの手作りでもある百貨店ならではの新しいエンターテイメント。その舞台裏に迫るべく、企画を担当した松屋銀座・顧客販促部の川井八重さんと小田祐太さんにお話をうかがいました。

「本当にできる?」念願の閉店後イベントを社員の力で形に

——「閉店後の館内をお化け屋敷に」という斬新なアイデアのきっかけを教えてください。

川井さん:7~8年前の創業150周年企画の一案として、「深夜の百貨店を活用して新しい体験の場(お化け屋敷)に出来ないか」というアイデアが出たことがあったんです。ただ当時は営業時間の制約やコロナ禍の影響もあって、実施には至りませんでした。

その後、銀座店100周年を控えたある時、テレビ番組の企画で著名な方から「百貨店でお化け屋敷をやってみてはどうか?」と、偶然同じアイデアをいただきました。社外の方からいただいたそのようなお声も後押しとなり、お蔵入りになっていた「お化け屋敷」企画が再び動き出すことになったんです。

「照明が落ちている閉店後の百貨店って、なんだか怖いよね」という、数年前に社内の会話で出た何気ないひと言から、 本当に実行されるとはみんな思っていなかったと思います。本気でやると知って驚いた社員は多かったでしょうね。

——閉店後にイベントを行うことは今までもありましたか?

小田さん:一部のショップで限定的に行ったことはありますが、今回のように、複数のフロアを使った大規模なイベントは初めての試みです。数年前にも一度、閉店後の百貨店でのイベント構想は持ち上がりましたが、お客様と売り場の商品を守る安全面の問題から、結局、実現には至らなかったんです。

川井さん:ただ今回は100周年の記念の年でもありますし、百貨店としてやったことのないことにチャレンジしたい、という気持ちが後押ししまして。イベントのコンセプトやストーリーからすべて企画・考案することにこだわり、私と小田を中心に、顧客販促部のメンバーと一緒に衣装・小物の手配、映像演出、スタッフのスケジュール管理などを進めました。

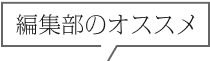

——当日のスタッフは社員公募されたそうですね。

小田さん:はい。プロの演技が必要なお化け役や特殊メイク、映像制作などは、普段から取引のある企業様などにご協力いただきましたが、そのほかのお化け役と当日の運営スタッフは全社員を対象に公募しました。

最終的に、売り場担当、バイヤー、マネージャー、管理部門など、さまざまな職種から約60名もの応募が集まりまして。なかには部長や課長といった管理職の社員もいます。配役が決まったのはイベントの約1ヶ月半前。普段の業務でも忙しいなか、時間をつくって準備に取り組んでくれました。

川井さん:多くの社員が手を挙げてくれたのは、いかにも松屋らしいと感じました。新しいことにも前向きに、協力して楽しんでやろうとする、松屋銀座の結束力の強さを改めて実感しましたね。

また、こうしたイベントには関係部署の協力も不可欠です。部内はもちろん、営業部、広報部、施設管理部、お客様サービス、防災や警備、人事部に至るまで、一つ一つ相談しながら問題点をクリアしていきましたが、皆さん本当に協力的で、社内の風通しのよさにも助けられました。

“松屋銀座らしさ”をリアルに体験できる究極のエンタメを目指して

——イベントの内容はおふたりがプロデュースされたということですが、コンセプトやストーリーではどんなことを大切にしましたか?

川井さん:やるからには、すべてにおいて“松屋銀座らしさ”を軸に考えました。多くの人が集えるリアルな“場”としての価値をもっと伝えていくために、各フロアの実際の売り場を活かした内容にしたいなと。

また、松屋銀座100周年のテーマは「つなぐ・つながる・つなげる」ですが、今回のイベントは“子どもたちに楽しい記憶を未来につないでほしい”という想いも込めました。昔の百貨店は子どもたちの遊び場の役割もありましたが、今ではそのイメージが薄れつつあるように感じます。だからこそ、これから長くお付き合いしていく世代に、銀座の中心にある松屋銀座で安心安全に楽しんでもらい、親しみを持ってほしいという考えから、応募対象を小学生以上に設定しました。また開催にあたり、深川不動尊にてお客さまとスタッフの安全も祈願してまいりました。

小田さん:広い会場を歩いてただ驚かされるだけでは、子どもたちは達成感を得にくいと思い、“体験型”の構成にしました。ミッションをクリアする喜びを味わってもらいながら、松屋銀座を好きになってもらうきっかけを提供できればと考えたんです。

——松屋銀座ならではの「お化け屋敷」、具体的にはどんな内容になったのですか?

川井さん:遊び場を求めていた鬼に、開店100周年を迎えた松屋銀座が乗っ取られたという設定で、子どもたちが5ー7階の各フロアで“百貨店おばけ”たちからのミッションに挑戦し、松屋銀座の守り神を救い出す、という体験型のストーリーになっています。

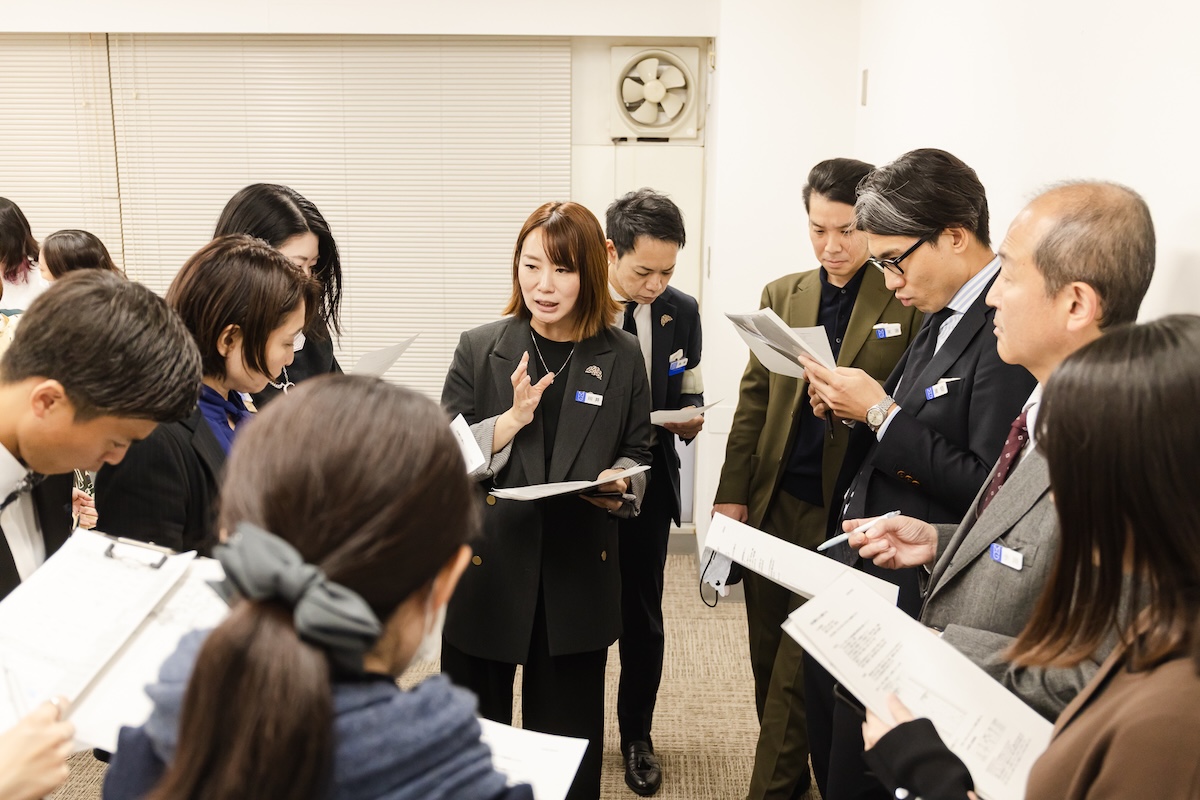

小田さん:“守り神”とは、松屋銀座を守るために実際に1階の各所で祀られている四天王と帝釈天の、5つの梵字のことです。各階で百貨店おばけとともに行う、ゲームやじゃんけんなどのミッションをクリアの証として、梵字のお札を渡しました。

>>松屋銀座各所に祀られている梵字とは ? 開店100周年記念、知られざる松屋銀座の物語を歩く

川井さん:実は、百貨店おばけのキャラクター設定も、各フロアの売り場の内容に沿っています。私たちのシナリオをベースに、「こんなお化けがここにいたらおもしろい」ということを参加社員と話しながら、ブラッシュアップさせました。

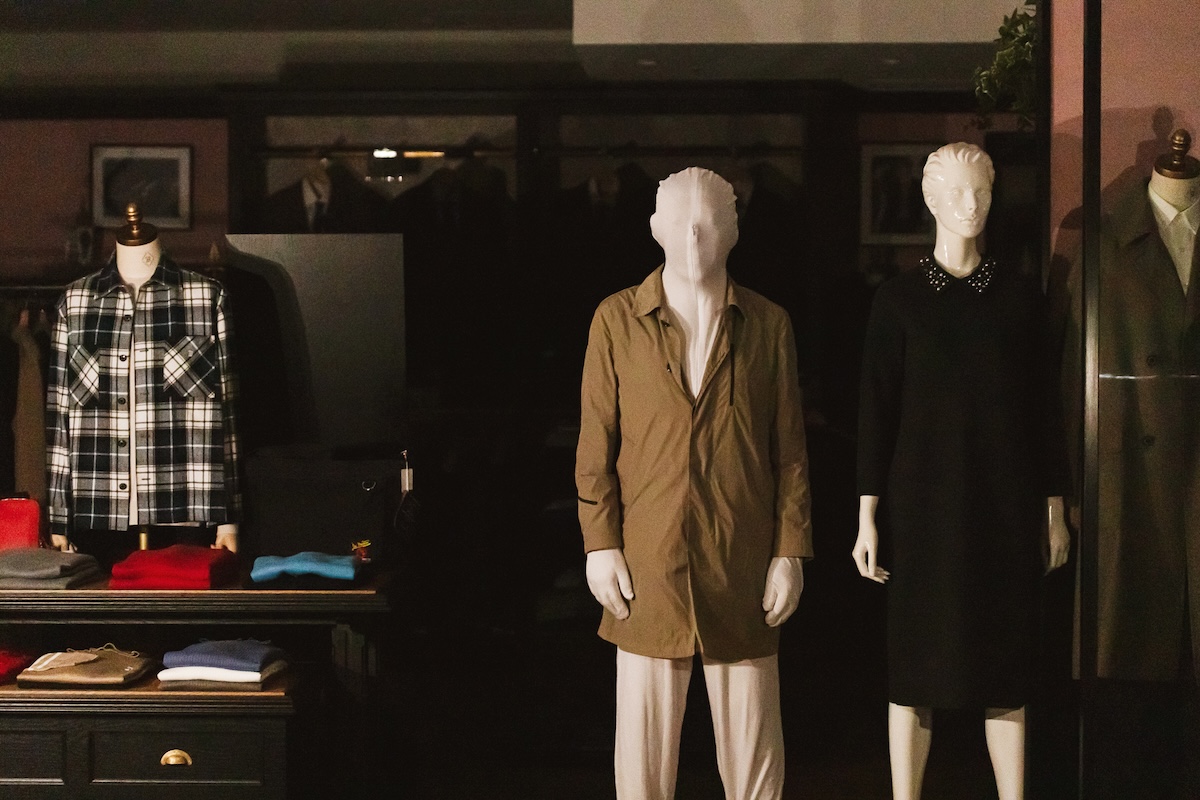

5階・紳士&婦人服売り場の左のマネキンは、なんとマネキンお化け

小田さん:ミッションをクリアし、全ての梵字のお札(5枚)がそろったら、赤鬼との最終ミッション「松屋クイズ」へ進みます。ミッションクリア後に、屋上にある松屋銀座の名物スポット、龍光不動尊にてお参りしてもらい、“松屋銀座を守ってくれた子どもたち”への感謝状とお土産をお渡ししました。

——最終ミッションには赤鬼のねぶたが登場し、迫力がありました。

川井さん:松屋銀座は「地域共創プロジェクト」に取り組み、2021年より青森県のねぶたをクリスマスのディスプレイとして使用させていただいます。その製作を手がける初の女性ねぶた師・北村麻子さんにご協力いただき、今回だけのために特別にねぶたを製作していただいたんです。ストーリーのラスボスとして登場させることで、松屋銀座らしさを効果的に表現する狙いがありました

——これだけオリジナリティあふれるイベントを一から作り上げていくのは、大変だったのでは?

川井さん:そうですね。特にお客様の安全確保や売り場の商品保護などの課題をクリアすることに苦労しました。また、応募総数は1,650組、約3,000名。予想をはるかに超える反響をいただき、百貨店でお化け屋敷をやることへのお客様の期待値の高さを感じました。そこからは、その信頼を裏切らないようなクオリティをいかに保つかとの戦いです。ストーリーの細部を何度も考え直し、時間もかかりましたが、普段の業務とはまったく異なることに挑戦できることは楽しかったですね。

キャスティングやセリフを考える作業は、とにかくおもしろかったです。このほうがもっと怖くない?と演技指導をしたり、映像演出の音声では、私が台本を書き、学生時代に演劇をやっていた小田が声を担当し、屋上で録音したり。お客様に提供するからには、妥協は絶対にしない。その想いで準備に明け暮れました。クオリティを保ちつつも、ひとつひとつ形にしていく。大変でしたが、そんな毎日に充実感がありましたね。

——最後に「お化け屋敷ミッション」を無事終えて、改めて感じたことや、心に残っていることはありますか?

小田さん:2日間で24組、約60名の当選者の方々にご参加いただき、「ミッションもあって楽しかった」「松屋にまた行きたい」というお言葉を頂戴しました。今回私たちが大切にした部分がまさに伝ったという実感がありましたし、今回のイベントを通じて、未来の世代まで長く松屋の「場所の記憶」を残すことができたらうれしいです。

川井さん:歴史と伝統を持つ松屋が、100周年という節目に新しい挑戦できたこと、銀座の街で実現できたことにも意味があると思っています。

社員独自のアイデアをもとに社員一丸となって、「場所」という百貨店の重要な資産を活用できたことで、従来の百貨店の枠を超えたイノベーションを起こせるという可能性を感じることができました。この先の100年の未来にも松屋をつなぎ、変わらずにこの銀座の地にあり続けるために欠かせない、「常に挑戦し続ける姿勢」を示せたのではないでしょうか。

<「閉店後のお化け屋敷ミッション」イベント協力>

株式会社ACファクトリー

株式会社サウンズネクスト

株式会社テクニコ

うらがわ 編集後記

「社員の結束力がさらに深まったことも大きな収穫」と川井さんと小田さん。通し稽古の準備日から本番まで中1日しかないなかで、よりよい内容を目指して20カ所以上の手直しを加えたのに、参加社員たちは文句を言うどころか、進んで自分たちから提案もしてくれたそう。話題を呼んだこのイベント、松屋銀座社員のひたむきさを改めて実感しました。

PHOTO/AYUMI OOSAKI TEXT/KAORI AKIYAMA