2025年9月26日(金)ー10月13日(祝・月)、松屋銀座8階イベントスクエアで、松屋銀座開店100周年企画展「Tsu-tsu-mu展 世界をやさしく繋ぐデザインの作法」が開催されました。日本デザインコミッティーが企画・主催し、松屋銀座が共催する本展は、“包む”ことに宿る美しさと心遣いに光を当て、日常の風景から建築まで、多様なかたちとその思想を表現。本記事では、その様子をレポートするとともに、松屋銀座7階「デザインコレクション」の商品選定を担う「日本デザインコミッティー」と、松屋銀座による長年の協働についてもご紹介します。

「Tsu-tsu-mu展」のテーマは“包む”という行為を捉えなおし、可能性を紐解くこと

「日本デザインコミッティー」とは、グラフィック、プロダクト、建築など、各分野の第一線で活躍するメンバーが「グッドデザインの啓蒙」を理念として1953年発足。松屋銀座を拠点に展示や商品選定を行っています。その日本デザインコミッティーが約6年ぶりに企画した展覧会が「Tsu-tsu-mu展 世界をやさしく繋ぐデザインの作法」です。

本展は「包む」を新たなデザイン作法として捉え直し、自然・日常・空間に潜む“包み”のかたちを紐解く内容。会場は透け感のある柔らかな布素材で仕切られ、空間そのものが包まれるような設計に。来場者は自然界の造形から、食べ物、道具、インテリアや建築物まで、包むことの多様性と奥深さを体感。包むことを通して、世界をやさしく繋ぐ手がかりを探る展覧会でした。

展示は7つのテーマで構成され、約100点の作品や事例を通して、「包む」ことの本質と可能性を提示。趣向を凝らした仕掛けも盛りだくさんでした。

「Tsu-tsu-mu展」の流れ

①包むをデザイン作法としてとらえなおす

「包む=ケア」という視点を、あらたなデザインの方法論として捉え直します。むき出しの状態では成立しないものを、そっと包むことで意味を与える、そんな包みの力を「Tsu-tsu-mu」として提案。ここから展覧会全体の思想が広がっていく導入部です。

② Tsu-tsu-muは自然生まれ

「包む」という行為の原点を自然界の造形に見出すことがテーマ。卵の殻、バナナの皮、鳥の巣など、生命を守り育むために生まれたかたちは、自然における“包み”の知恵。それらのさまざまなお手本を通して、包むことの本質や美しさを照らし出しました。

③ Tsu-tsu-mu、こんなところにいたのか

おにぎりや苺大福など、日常で何気なく手にするものの中に、実は繊細で機能的な「包む」が存在していることを、CTスキャンや断面展示によって科学的に可視化。包むことが、形を整え、味を守り、手渡すための工夫であることを、視覚的に体感できるテーマです。

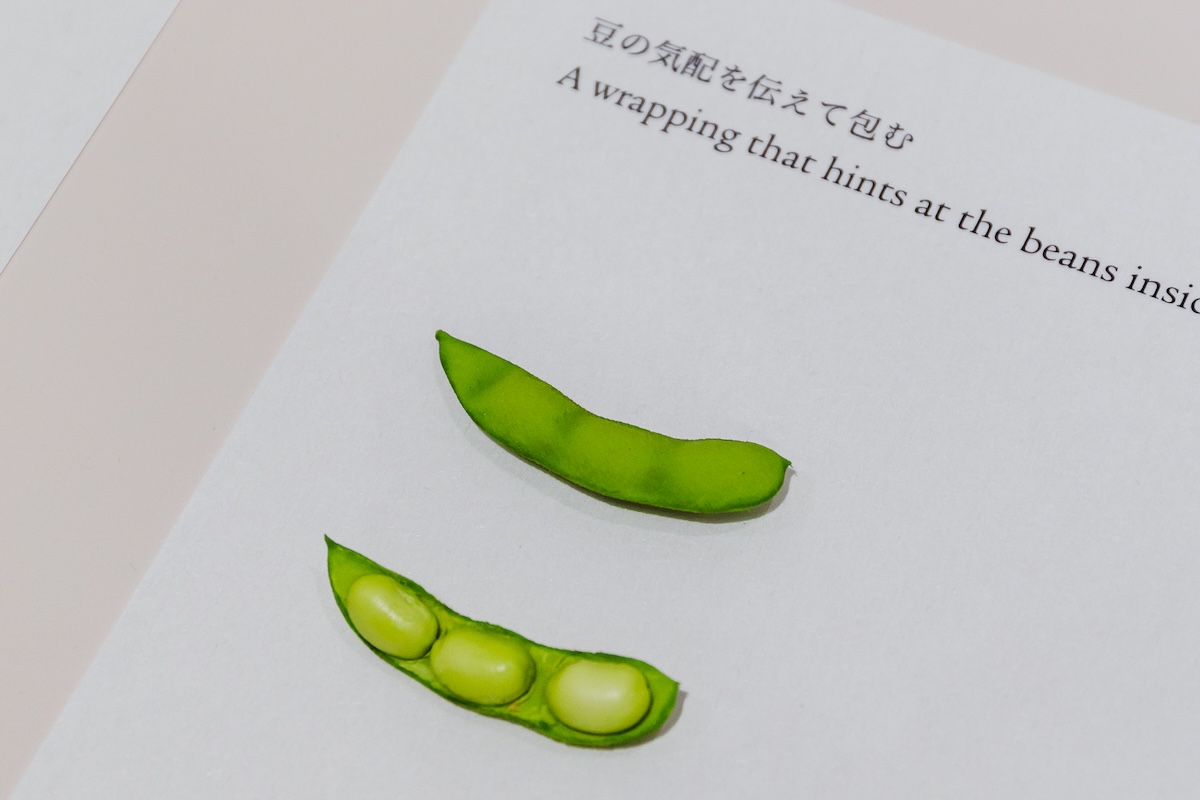

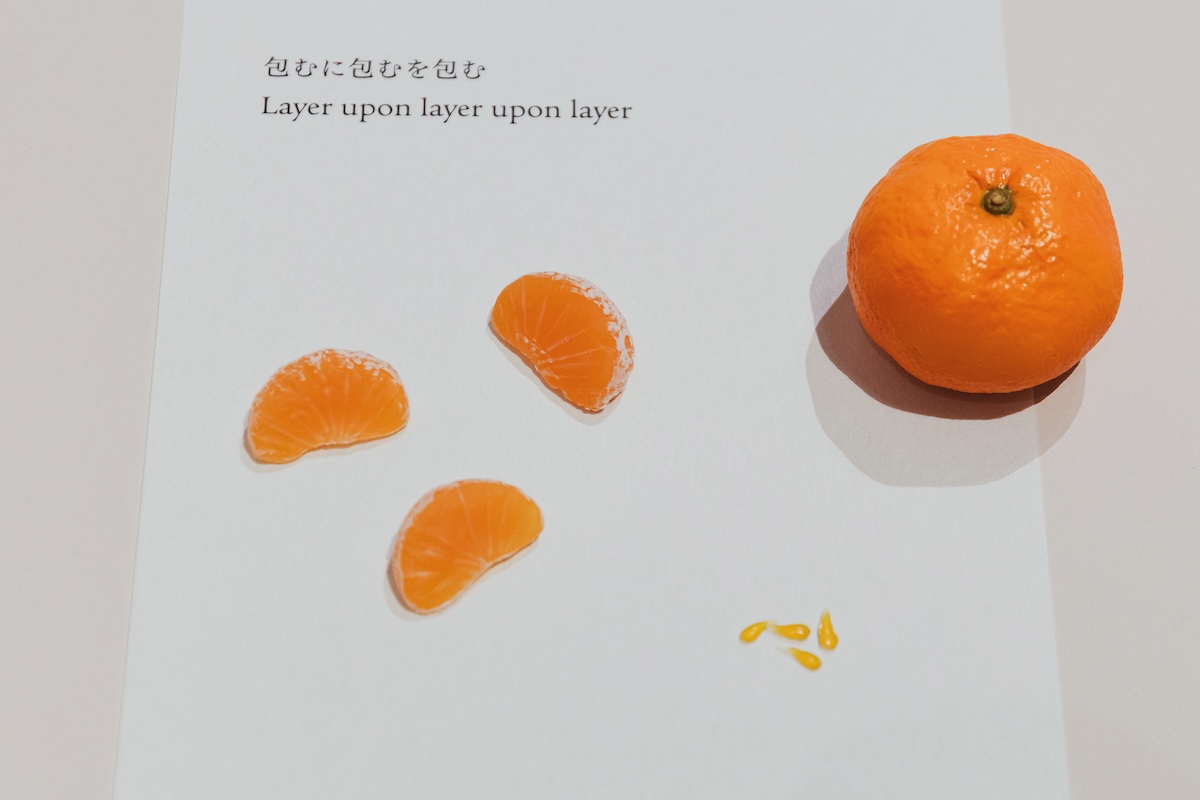

④ Tsu-tsu-muの思考、Tsu-tsu-mareruの形

今回の展覧会いちばんのボリュームゾーン。「包む」と「包まれる」の関係性に注目し、かたちが生まれる思考のプロセスを探ることがテーマ。パッケージ、プロダクト、ファッション、家具、建築に至るまで、包むことがかたちに与える意味や役割を多角的に紹介しました。

⑤ クリエイターたちのTsu-tsu-mu学

日本デザインコミッティーのメンバーである深澤直人さん、原研哉さん、小泉誠さん、隈研吾さん、面出薫さん、佐藤卓さん、柴田文江さん、須藤玲子さん、8人のクリエイターがインタビュー映像で登場。自身の作品や経験を通して「包む」についての思考や哲学を語りました。

⑥ 日本生まれのTsu-tsu-muの精神

和紙を折って贈り物を包む、日本の伝統的な礼法「折形」。室町時代から続く武家の贈答文化の中で発展し、伝わってきたこの礼法に着目し、折形デザイン研究所監修のもとに展示。折形に込められた7つの精神を紐解きながら、日本ならではの包みの文化や思想を紹介しました。

⑦ 世界にTsu-tsu-muというデザイン作法を

展覧会を締めくくるラストは、小説家の平野啓一郎さんが本展のために書き下ろした「包む」にまつわるテキストの展示。展覧会の総括ともいえる文章を読み解くことで、一人ひとりが「包むとは?」という問いを胸に宿し、会場を出た後も余韻に浸ることができました。

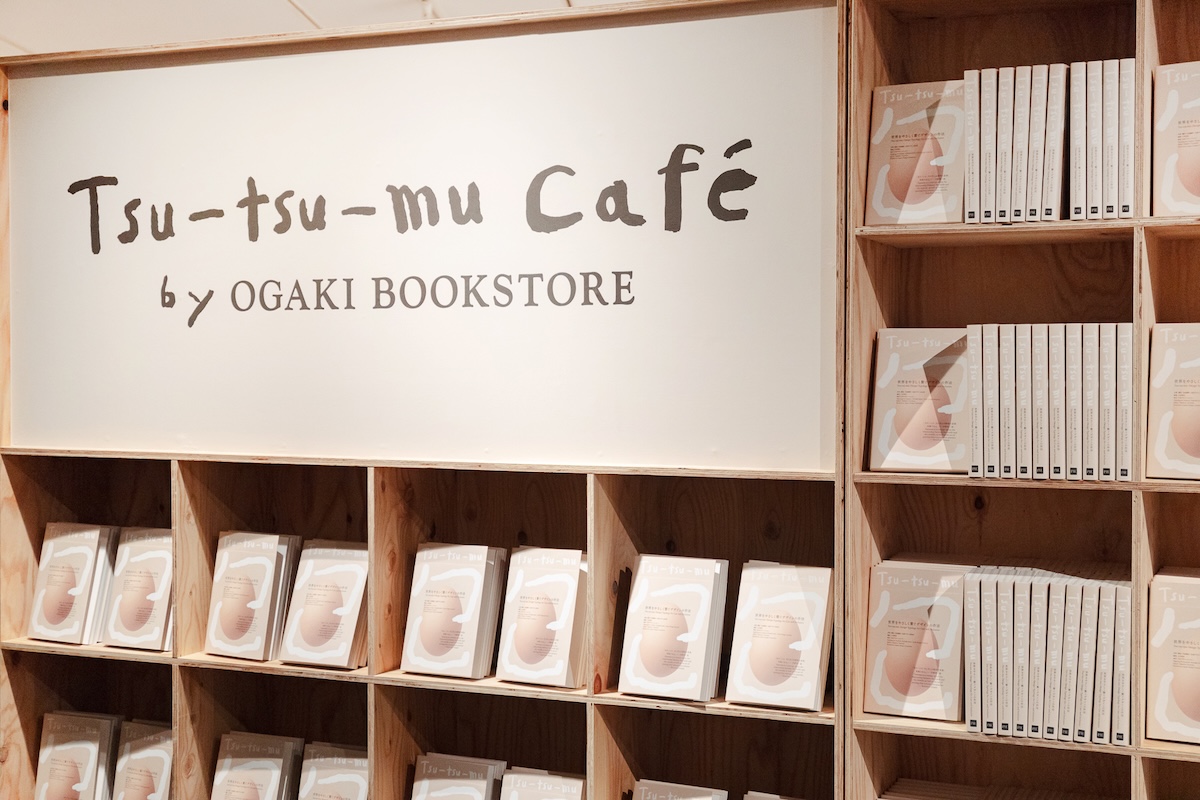

日本デザインコミッティーメンバーの選書と出会える期間限定ブックカフェ

「Tsu-tsu-mu展」の開催に併せて、京都の大垣書店とコラボレーションしてオープンしたのがブックカフェ「Tsu-tsu-mu Café by OGAKI BOOKSTORE」。空間計画は日本デザインコミッティーメンバーの小泉誠さん。椅子は、広島の家具メーカー「マルニ木工」のプロダクト、照明は北欧ブランドのレ・クリントを使用するなど、インテリアの細部にまでこだわりが。

カフェで提供されるフードメニューは、“包む”をテーマに考案されたもの。お皿やグラスは、富山県の鋳物メーカー「能作」や、千葉県の菅原工芸硝子のものを使用。“皮で包まれたバナナ”をはじめ、食材にも“包む”の思想が込められていました。

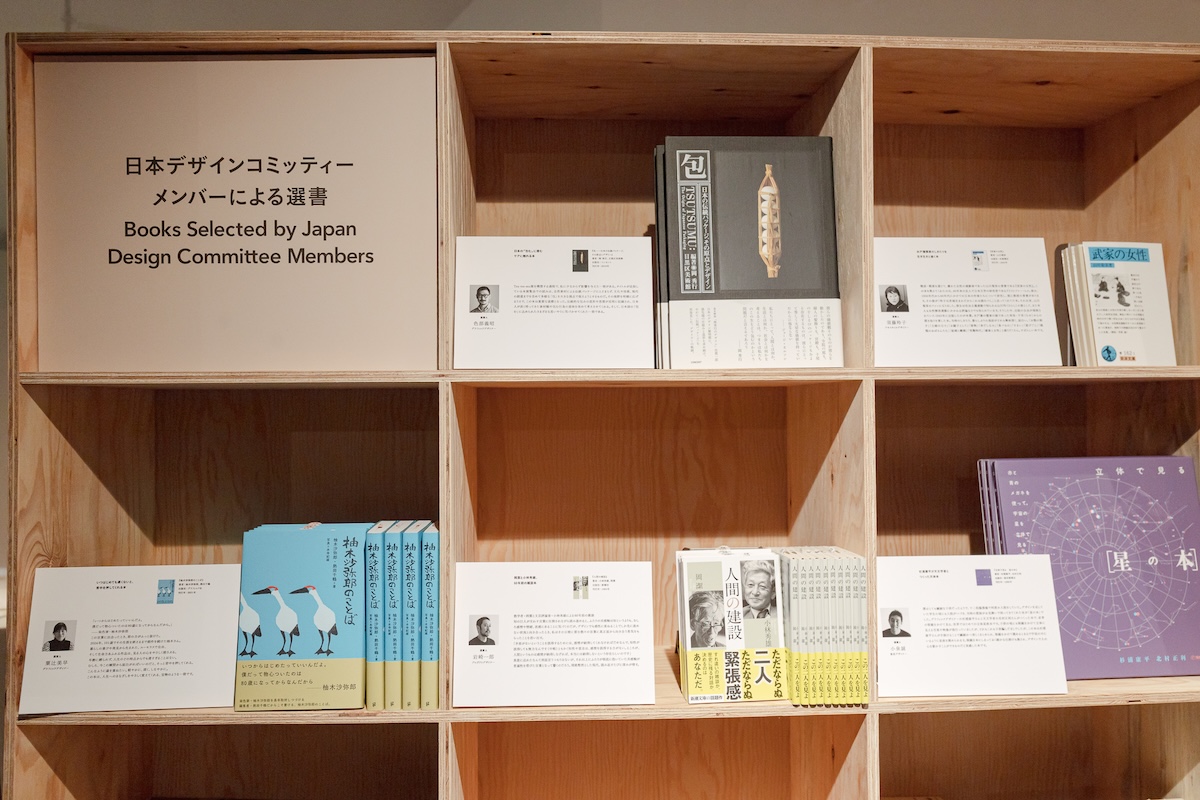

ただ飲食を楽しむだけでなく、日本デザインコミッティーメンバーによる「私が影響を受けた一冊」と題した選書コーナーも。各選書にはメンバーそれぞれによる貴重なコメントが寄せられていて、気に入った本を購入することができました。

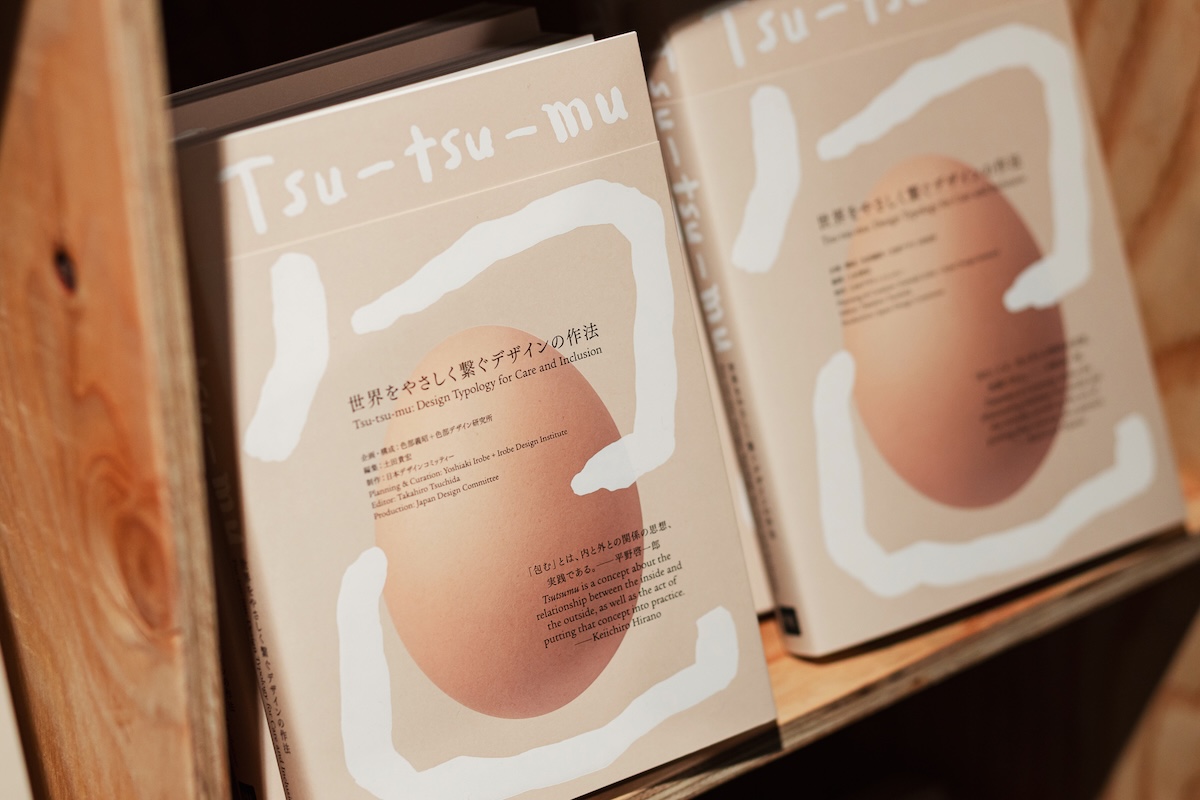

図録の企画・構成は本展のディレクターも務めたコミッティーメンバー、グラフィックデザイナー・色部義昭さん+日本デザインセンター色部デザイン研究所、編集はデザインジャーナリスト、ライター・土田貴宏さん

松屋銀座と日本デザインコミッティーの深い結びつきから生まれた「デザインコレクション」と「デザインギャラリー1953」

日本デザインコミッティーは、「デザインの啓蒙」を目的に1953年に創立。戦後の日本デザイン界を牽引してきた建築家、グラフィックデザイナー、プロダクトデザイナーたちが集い、デザインの啓蒙の実践を行ってきた歴史があります。現在は31名のメンバーが在籍。松屋銀座は彼らに場を提供することでコミッティーの活動を支援し、展示や商品開発を通じてデザインの思想を社会に届ける役割を担ってきました。その協働は70年以上に渡って続いています。

大切なのは、両者の活動が営利目的ではないという点です。日本デザインコミッティーの活動は、松屋銀座の場所とリソースによって世の中の目に触れ、松屋銀座は、日本デザインコミッティーの力を借りることによってほかの百貨店ではできないことを可能にする。そうやってお互いをリスペクトしながら力をかけ合わせ、暮らしを豊かにするデザインを探求してきました。

デザインコレクション

松屋銀座と日本デザインコミッティーの協働を実践する場が、松屋銀座7階にある「デザインコレクション」です。

1955年に誕生したこのセレクトショップでは、両者が「国内外のプロダクトを見て考えて、談義し、選定する」という集まりを年に3回実施。その選定会の中で厳しいデザイナーの目に晒されながらも、お墨付きをもらった商品だけが販売されるという明快なコンセプトで運営されています。

2011年の改装オープンには、全体構想に深澤直人さん、照明計画に面出薫さん、グラフィックを佐藤卓さんが担当。第一線のデザイナーたちが関わりました。製品の販売だけでなく、各アイテムにはメンバーによる選定コメントが添えられていて、背景や思想に触れながら購入できる工夫がされています。

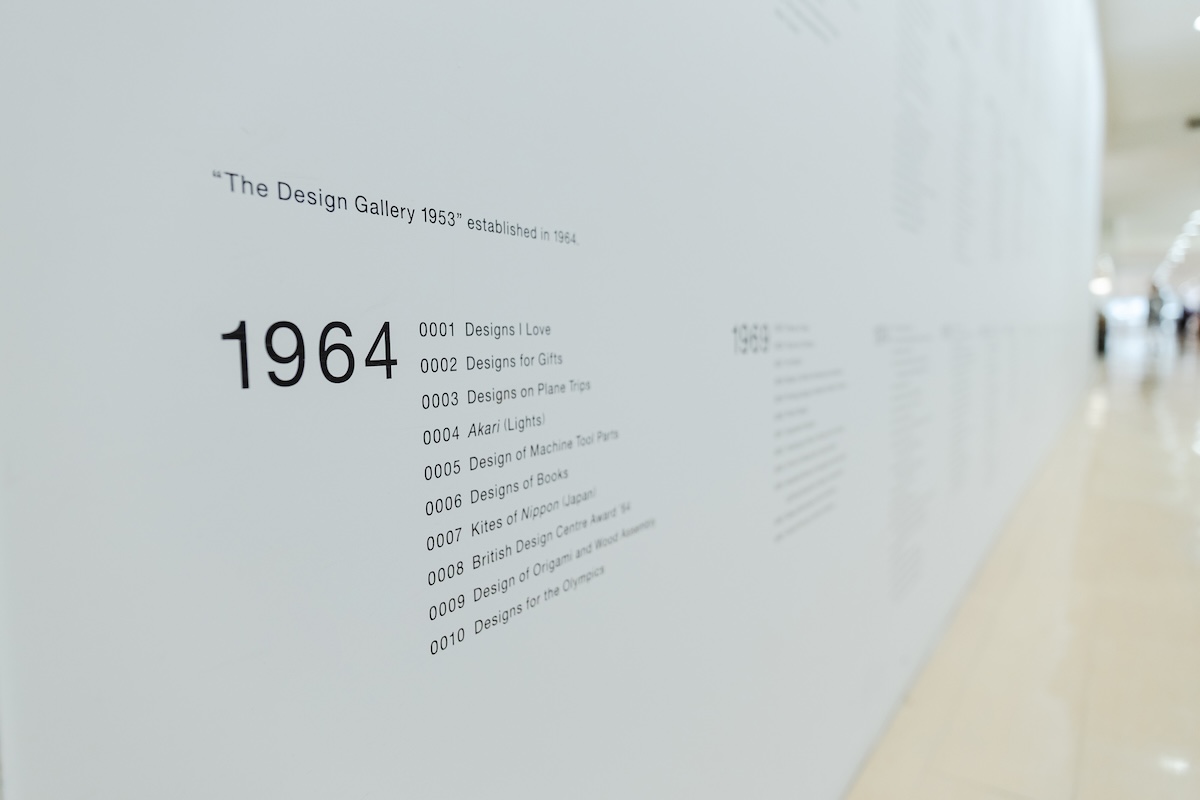

デザインギャラリー1953

「デザインコレクション」の隣には、日本デザインコミッティーのメンバーが企画・監修を行っている「デザインギャラリー1953」が併設。毎月異なるテーマで展覧会が開催されています。展示を通じて、プロダクト、グラフィック、建築などさまざまな分野のデザインを紹介する場であり、来場者に新しい視点や発見を提示。松屋銀座は場の提供をはじめ、会場設備や装飾、連動物販などを通じて活動支援をしています。

松屋銀座は、単なる百貨店としてではなく、デザインの思想を社会に届ける文化的なプラットフォームとして、日本デザインコミッティーとともに歩んできました。銀座という街の中心で、「良いデザインとは何か」を常に問い続け、真摯に向き合い、発信していく。“デザインの松屋”とし、これからも静かで力強い灯をともし続けてゆきます。

うらがわ 編集後記

松屋銀座と日本デザインコミッティーとの間には、“デザインが創り出すより良い未来”を目指しながら並走する同志のような繋がりがあります。松屋銀座開店100周年企画展「Tsu-tsu-mu展 世界をやさしく繋ぐデザインの作法」は、商業目的ではなく、良質なデザインを世に広めようとする真摯な取り組みをし続けてきた松屋銀座と日本デザインコミッティーの協働でしか成しえない内容だと思いました。松屋銀座独自の視点で、デザインと百貨店の可能性を広げていく。今回の取材を通して、“デザインの松屋”といわれる理由がよくわかりました。

PHOTO/AYUMI OOSAKI TEXT/AKIKO ICHIKAWA