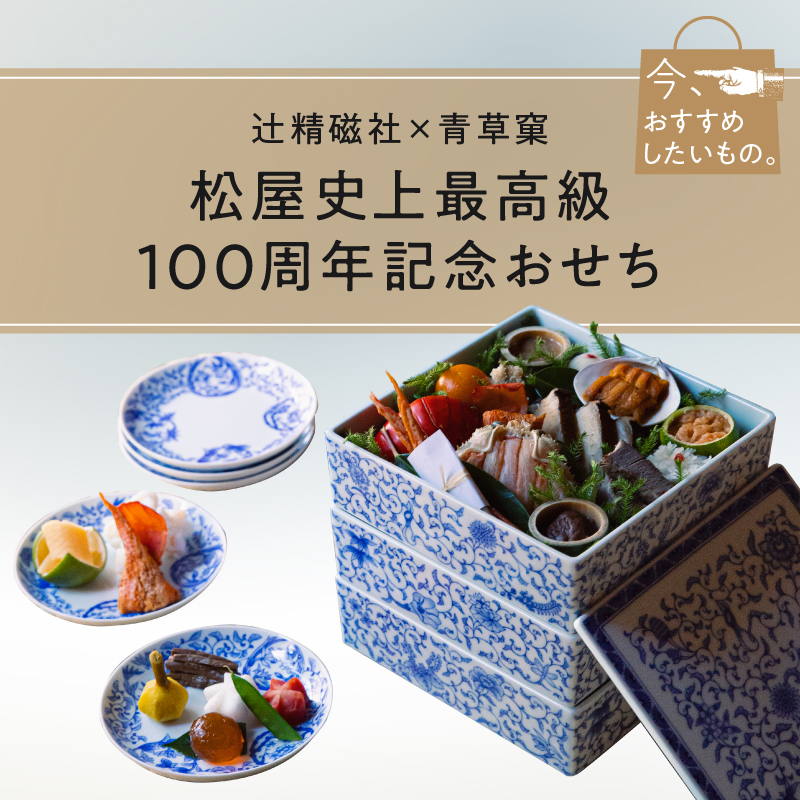

開店100周年を記念して、松屋銀座史上最高級のおせちが誕生! 宮内庁御用達の有田焼の名窯〈辻精磁社〉(つじせいじしゃ) の特製三段重に、広尾の日本料理の名店〈青草窠〉(せいそうか)が卓越した技で仕上げる料理が盛り込まれた珠玉のおせちです。2025年9月6日(土)の販売開始に先駆けて、2 社の代表のおふたりに、この特別なおせちにかける想いをお話いただきました。

〈辻精磁社〉辻さんと〈青草窠〉永坂さん対談~縁がつなぐ100周年記念おせち

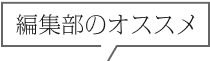

350年以上に渡り宮内庁御用達を務める有田焼の窯元〈辻精磁社〉が今回のためだけに制作した染付のお重。そこに盛られるのは、日本料理の名店〈青草窠〉が全国から選りすぐった国産食材に丁寧な仕事を施したおせち料理です。器と料理の最高峰の組み合わせが実現した、まさに究極のおせち。今回は佐賀県の有田 〈辻精磁社〉で、来る十六代の辻浩喜さんと〈青草窠〉オーナーの永坂早苗さんの対談を実施。この特別なコラボレーションへの想いを語り合っていただきました。

辻精磁社 辻浩喜さん(右)

江戸時代初期に創業し、1668年に「禁裏御用達窯元」となり、明治以降も宮内庁御用達として作品を納める有田の名窯元〈辻精磁社〉。現在は父である十五代の常陸氏とともに350年余の伝統を継承する。

青草窠 永坂早苗さん(左)

2008年に東京・広尾に日本料理店〈青草窠〉を創業。日本料理をこよなく愛し、古今東西の美術工芸品に造詣が深く、店の器や設えにもその審美眼が発揮されている。2018年に写真家・上田義彦さんと『晴れの日本料理 青草窠のひと刻』(求龍堂)を上梓。2020年グルマン世界料理本大賞・食の遺産部門でグランプリを獲得。

両者を象徴する色であり、日本人の心に響く「青」をテーマに

──おせちを一緒に作るプロジェクトについて最初に聞かれたのはいつでしょうか?

辻さん 今年の初めに松屋銀座さんで展示会をした際に、このお話をいただきました。まずはおせち料理をお願いするパートナーを決めようという話になり、松屋銀座さんから〈青草窠〉さんをいちばんにお薦めいただきました。そこで身元を明かさぬまま〈青草窠〉さんにお食事に伺ったんです。それが本当に素晴らしかった。お料理や器、盛り付けはもちろん、青々とした緑が迎えてくれるエントランスや、落ち着いた木の内装、お店の方々のおもてなしにも心癒されました。それですぐに松屋銀座さんに〈青草窠〉さんにぜひお願いしたいと申し上げました。そしてこの時にお店の温かな雰囲気を体験できたことが、今回のお重の図案の発想源になりました。

永坂さん お眼鏡にかなって光栄です。その展示会でお目にかかったのが最初の出会いでしたね。その際に先生の作品を拝見して、優美な意匠や青と白の奥行きのある発色に魅了されました。そして改めて松屋銀座さんから、ぜひこのプロジェクトに協力してほしいとお話をいただき、お引き受けさせていただきました。

辻さん 再度の顔合わせを経て、〈辻精磁社〉を象徴する染付(白地に青で絵付けされた磁器)の「青」と、「青々とした草木に囲まれたやすらぎの空間」という意味を持つ〈青草窠〉さんの「青」 ……。両者の奇跡的ともいえる共通点であるこの「青」を今回のテーマにすることになりました。

永坂さん そうですね。そもそも「青」という色は、日本人が本能的に落ち着く色だといえるかもしれません。

辻さん 染付に関しては青と白の相性も重要で、そこは私たちが探求し続けている部分でもあります。土や呉須(青色の顔料)だけではなく、釉薬や焼成方法によっても変わるので、一口に染付といっても窯によって雰囲気は異なります。

──〈辻精磁社〉さんの「青」の特徴とは?

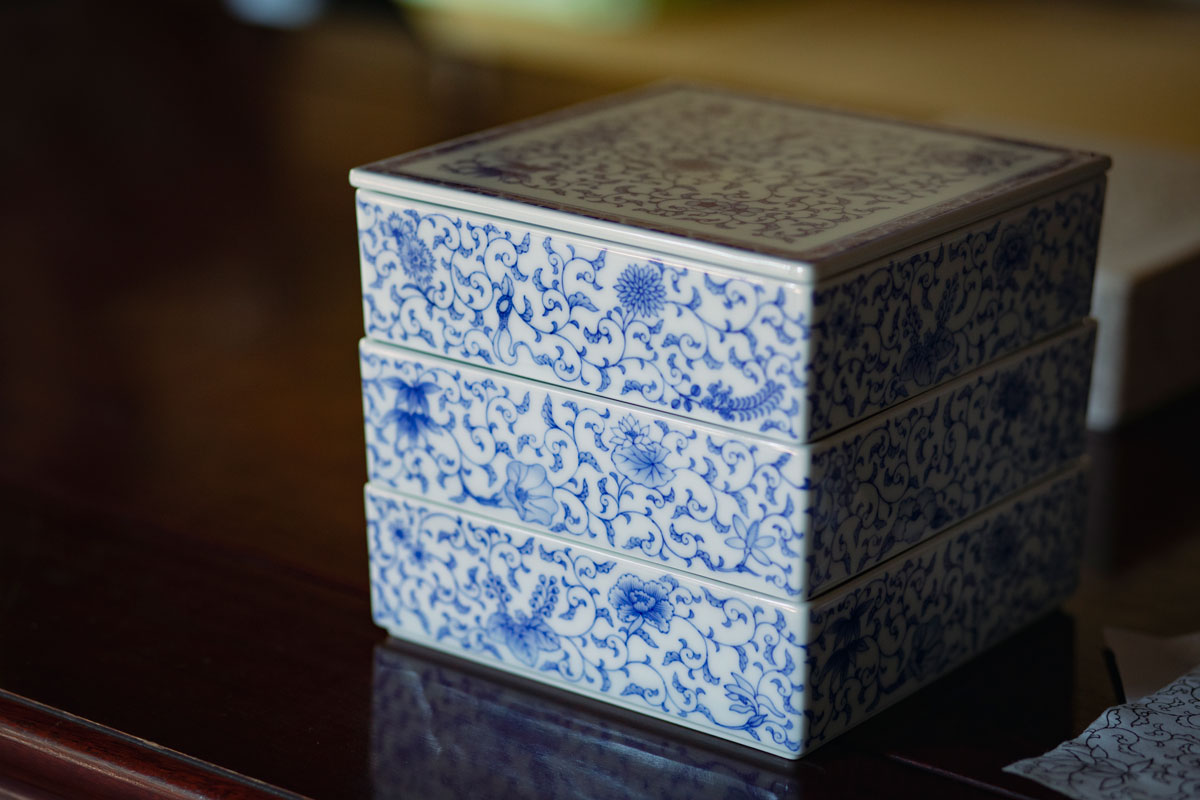

辻さん 〈辻精磁社〉は約350年間皇室の器を制作していますので、私たちが制作において最も意識するのが “品”です。品を感じられる器になるように、器のデザインや製法を日々試行錯誤しています。

また皇室のご常用食器は青と白が決まりごとなので、染付は私たちの核となる存在であり、濁りがなく澄み切った「青」を特徴としています。透明感を出すには技術が必要です。有田では彩色のことを「だみ」というのですが、筆の跡が残る「だみムラ」のない青を目指しています。濁りなき「青」こそ、私たちが何世代にも渡ってこだわりつつ継承するものの神髄です。

永坂さん 長い歴史があることに加え、皇室御用達であることも〈辻精磁社〉さんの礎になっているのですね。

辻さん はい、皇室御用達の緊張感が品質の追求につながっています。とはいえ変化した部分もあり、例えば昔は天然呉須を使っていましたが、鉱物が希少になった今は天然呉須と化学合成の呉須を調合して使っています。

今回のお重にはほかの色を使うことも考えましたが、テーマは「青」なので青一色に。お料理が入った写真を見て、それでよかったと感じました。

永坂さん 同感です。卵黄の味噌漬けに椿の葉を添えてご提供する「椿玉子」の透明感のある黄色が染付の器によく映えました。

辻さん 染付の絵柄は耐性が高く、呉須もほかの色と異なり釉薬をかける前に絵付けするので、釉薬に守られ色落ちすることがありません。このお重も世代を超えて長く使っていただけるものになりました。

永坂さん 磁器のお重は希少ですし、家宝になるのでは。お正月はもちろん、四季折々のハレの日にも使っていただきたいですね。

四季の自然を繊細に表現した、気品と優美さ漂うデザイン

──図柄のデザインにはどんなテーマがあるのでしょうか。

辻さん 〈青草窠〉さんのお名前は、お店に掲げてある北大路魯山人の扁額(へんがく)に由来するもので、「青々とした草木に囲まれたやすらぎの空間」という意味だと伺いました。またお料理や器、設えで季節感を大切にしておられますので、今回の図柄は“四季の自然”をテーマにしました。

そこで伝統的な吉祥文様である四君子(しくんし)の「梅・菊・蘭・竹」をベースに、4つの側面それぞれに四季を表現しました。四君子は水墨画の世界などで描法の基本とされている画題なのです。

永坂さん それは存じませんでした。基本であると同時に、描き手の技量が表れる画題でもありますね。きっとこのお重には辻先生のこれまでの研鑽が表れているのではないでしょうか。

辻さん おっしゃる通り、今の自分の技術を表現したいとも考えて選んだ画材です。四君子だけではなく、時計草などの現代の花や、食材でもある季節ごとの七草も。「冬」の面には、未来の幸せへの願いを込めて唐花(架空の花)も描きました。

永坂さん なるほど。古今東西の四季の花々が百花繚乱ですね。

辻さん 松屋銀座さんの100周年のテーマが「つながり」ですので、唐草模様ですべてをつなげています。蓋の縁取りには松屋さんを象徴する松の模様をデザインしました。

永坂さん 何百年も続く伝統の継承と、辻先生の豊かな感性で生み出されるオリジナリティ。このお重にはその両方が見事なバランスで共存していますね。

今回はご無理を申し上げて、私どもが普段おせち料理に使うお重に近いサイズをお願いしました。四角く仕上げること自体が高度な技術だと思うのですが、焼き上がりのサイズを狙い通りにするのも困難だったかと思います。

辻さん おっしゃる通り真四角の器は難しく、大きいほどゆがみやすいのです。 こんなに大きなお重は初挑戦でしたので試行錯誤を繰り返し、何度目かでようやくまっすぐに。きちんと重なってこその器ですので、可能な限りゆがみのない完成度を追求しました。

永坂さん 薄さも見事ですね。四角い器でここまでエッジが薄いものはなかなかないのでは。

辻さん そうですね。厚く作るほうが楽なのですが、〈青草窠〉さんとともに作るものだからこそ、お料理が美しく見える薄さを目指しました。

永坂さん ありがとうございます。私どもの料理もさらに磨き上げて、このお重にふさわしい品格を備えたものにしなければ。それが今回の私どものミッションだと思っています。

器も料理も“引くこと”で、心に染み入る品格を備えた味わいに

──〈青草窠〉さんのおせち料理ではどんな点を大切にしておられますか?

永坂さん 料理長と副料理長は滋賀の名料亭〈招福楼〉さんの出身ですので、見た目は似ているかもしれませんが、召し上がれば〈青草窠〉ならではの味わいを感じていただけると思います。

まず醤油や酢などの調味料は、日本古来の方法で作られたものを中心に。誠実に育てられた野菜や、利尻島のウニ、間人のカニ、土佐湾の伊勢海老など、全国の生産者さんから届く新鮮で上質な素材を使います。

何より〈青草窠〉が目指しているのは、体の中ですーっと消えていくような清らかな料理です。「また訪れたい」と思っていただける料理にするには、奇をてらわず盛り込みすぎないことも大切です。

辻さん 引くことが難しいのですよね。私も線をたくさん描くほうが簡単で、そこからいかに引いて、品を感じられるものに仕上げていくかに心を砕いています。

永坂さん 料理も同じです。例えば〈青草窠〉のお椀は、一口目は薄いと思う方もおられるかもしれない。でも食べ進めて椀種をほぐしていくと、そこから旨味が出てきて、終盤には味わいの輪郭が明確になる。一口目から味を決め込むのではなく、ひと椀の中で味が変化するよう計算しているのです。料理長の山井望はその技術にかけては日本有数だと思います。

だからこそ〈青草窠〉のおせちの真骨頂は“煮炊き料理”です。数日かけて仕上げる青干しぜんまいや黒豆煮など、手間を惜しまず作っています。

──お重への盛り付けにも職人技を感じます。

永坂さん おせちの盛り付けは継承されるべき技術です。一つひとつの料理をバランスを考え丁寧に盛り付けるので、多くは作れません。枡を区切って詰めれば早く大量に作れますが、私たちは効率を追求するのではなく心からいいと思うものを作りたい。商売下手かもしれませんが、私たちの想いを尊重してくださる松屋さまに感謝しています。

辻さん 私も商売下手で、つい効率を後回しにしがちです(笑)。今回永坂さまとお話しさせていただいて、考え方や感性で共通する部分が多く、こ゚縁をありがたく感じています。

永坂さん 私も感謝申し上げます。工房も拝見させていただいて、先生が窯の熱の伝わる厳しい環境で日々格闘されていることを実感しました。制作の最終段階ではありますが、こうして完成前にお話しさせていただけたことで、このプロジェクトがより磨き上げられたものになることを確信しています。

開店100周年記念特製おせちにご協力いただいたのは

【辻精磁社】×【青草窠】の松屋銀座限定おせちは9月6日(土)販売開始

今年だけの特別なお重付きおせちを、2025年9月6日(土)ー30日(火)までの期間限定で販売します。貴重なお品ですので、お早めにお申し込みを。

◆染付青草花文特製おせち料理

【1】 三段重 88万円

【2】 三段重+染付青草花文銘々皿5枚セット 100万円

・販売期間:2025年9月6日(土)ー30日(火)

・消費期限は2026円1月1日(祝・木)です

・祝箸はつきません

・お重の大きさ:17.0×17.0×4.5㎝/約2~4人前

※寸法について表記よりも多少の誤差が生じますこと、あらかじめご了承ください

PHOTO/KAZUHITO MIURA TEXT/MIYO YOSHINAGA