松屋銀座の正面入口や地下などで、行き交う人々の目を引くショーウインドウ。その演出の多くは、2020年から取り組んでいる「地域共創」の理念に基づいています。「地域共創」とは、地域の伝統や文化を、地域の人々とともに現代的に活かし、新たな価値を生み出していく取り組みのこと。松屋銀座では、それらを独自の視点でブラッシュアップし、ディスプレイという形で発信し続けています。なぜ松屋銀座は日本各地の伝統工芸や産業・文化を、ショーウインドウに取り入れ続けているのか? これまで多彩なディスプレイ企画を手がけてきた顧客販促部IPクリエイション課の柴田さんに、「地域共創×ショーウインドウ」の“これまで”と“これから”を伺いました。

日本のものづくりを盛り上げるための“ともに創るディスプレイ”

――まずは、松屋銀座が「地域共創」の取り組みに注力した経緯から聞かせてください。

松屋銀座は2019年から経済同友会(日本の企業経営者たちが一人ひとりの立場で集まり、経済や社会について議論し改善案を提案する団体)の地域共創ワーキング・グループに参加しているんですね。その活動の一環で、当時ブランドデザイン部に所属していた僕が地方へ行くようになり、地域の伝統工芸や産業が衰退していることを改めて目の当たりにしました。

そこで、ブランディングの視点から“自分たちにできることは何だろう?”と考えて最初に思いついたのが、ショーウインドウや店内装飾に使うものの制作を日本の伝統工芸の職人さんに頼むことだったんです。それがきっかけとなって、2020年から「地域共創」の取り組みとしてスタートしました。

――そこからの5年間、プロジェクトはどんなふうに歩んできたのでしょうか?

企画として最初に立ち上がったのは、高知県の土佐組子を使ったディスプレイの企画ですね。でも、ディプレイで出した順番としては2020年のクリスマスに実施した福井県あわら市のリボンを使った企画です。そこから、藍染、ねぶたなどの伝統工芸や、産業、文化とコラボレーションして、これまでに17府県、43プロジェクトを手掛けてきました。現在は、常に15~20個の企画が同時進行していますね。

職人技が詰まった工芸品を有効活用するサステナブルな取り組み

――「地域共創」のディスプレイはそこからまた進化を遂げたと伺いました。

日本の職人が手掛けた工芸品を使うことで、ディスプレイのクオリティは高くなるんですけど、その一方でコストがかるんですよ。そこで、“このディスプレイを再利用したり、他社に貸したりできないか”という発想から「地域共創」の事業化がスタートしました。

――サステナブルな取り組みですね。確かに、せっかくの伝統工芸が数週間の展示で不要になるのはもったいないです。

そうなんです。そういう理由から、2021年に松屋銀座のバレンタイン装飾に使った土佐組子が、同年に、他社の商業施設のクリスマス装飾に使われたんです。“これって知的財産だから、事業と組み合わせていこう”と、「IP=Intellectual Property(知的財産)」で「クリエイションする」という理念で、「IPクリエイション課」が立ち上がるきっかけになりました。

――日本全国に様々な伝統工芸がありますが、松屋銀座のディスプレイとしてピックアップする基準はあるのでしょうか?

全部の伝統工芸を掬えないと思っていますので、アップデートする可能性があるもの。それから、やっぱり「共創」なので、一緒に挑戦することに対して前向きなところと組むことにしています。断られることもたくさんありますよ。

――これまで手掛けられたなかで特に印象的だった企画を教えてください。

街を巻き込んだ企画でいうと、「ルビンのこけし」を使った2022年10月のインスタレーションですね。青森県黒石市の伝統工芸品「津軽こけし」をグラフィックデザイナーの佐藤卓さんが新しくデザインして、開発、商品化したのが「ルビンのこけし」です。

黒石市のふるさと納税返礼品にも選定されましたし、色を変えていろんな企業とコラボレーションすることもできました。今では地域活性化のアイコンとして、コーヒーやお菓子のパッケージにも広がっています。伝統工芸としてショーウインドウに使うところから飛躍できた存在ですね。

お客様に日本の文化を知ってもらうべく見せ方を進化させていく

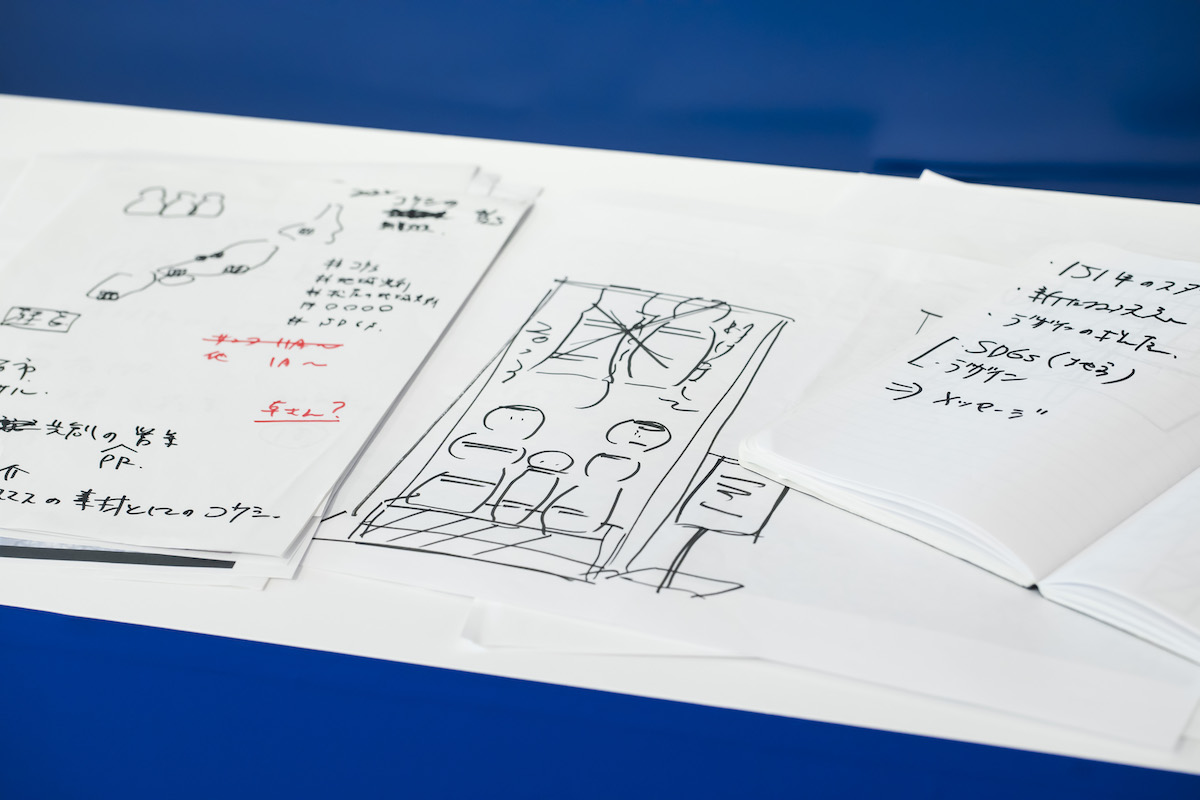

――では、実際にショーウインドウのディスプレイができあがるまでのプロセスを教えてください。

だいたい1年をかけて準備をしています。ショーウインドウでいうと、最初に僕がアイデアを考えて企画を立てて、(空間ディスプレイの)デザイナーと一緒に進めていきます。まずは該当地域に足を運んで、「この企画がどれくらいの期間で、いくらでできるか、そもそも伝統工芸をアップデートすることは可能なのか」ということを確認するところからですね。

それで「できる」となったら、IPクリエイション課で本格的にデザインを始めます。できあがったデザインを見て職人さんがサンプルを作って、それを見ながらやり取りをしていって、最終的に施工会社さんに入ってもらって設置し、ショーウインドウを完成させます。IPクリエイション課には4人のメンバーがいまして、僕が企画を立て交渉する役割、それからデザイナーと、社内外への共有と進行管理する役割の者が2名。それぞれが違う役割を持ってしっかり動いていく、ドラクエ的な感じです(笑)。

―― “松屋らしさ”をディスプレイで表現するうえで大切にしていることは何でしょうか。

伝統工芸をいかにアップデートするか、そのデザインとコンセプトは松屋銀座がいちばん自信を持っているところですね。みんなが想像しやすいことをやってもあまりおもしろみがないので、“やれるのか分からない”ということに挑戦することが多いです。日本の伝統工芸や産業を扱うことで、松屋銀座のショーウインドウを日本でいちばんのものにしていく、誰にも負けないものを作りたい、ということが原動力ですね。

――今後、松屋銀座のディスプレイを通して伝えていきたいことは何でしょうか。

今までは日本の伝統工芸をリブランディングしていくことがメインだったんですけど。いろんな地域と触れ合っていくうちに、“お客様にもっと日本の文化やその街自体を知ってほしい”と思うようになったんですね。それで、楽しく見られて、知識を増やせるようなショーウインドウを目指し始めました。

ショーウインドウを雑誌のような見せ方にして、その地域の伝統工芸や産業が生まれた背景や歴史を知ってもらうというコンセプトです。ウインドウディスプレイの「バージョン2.0」ですね。

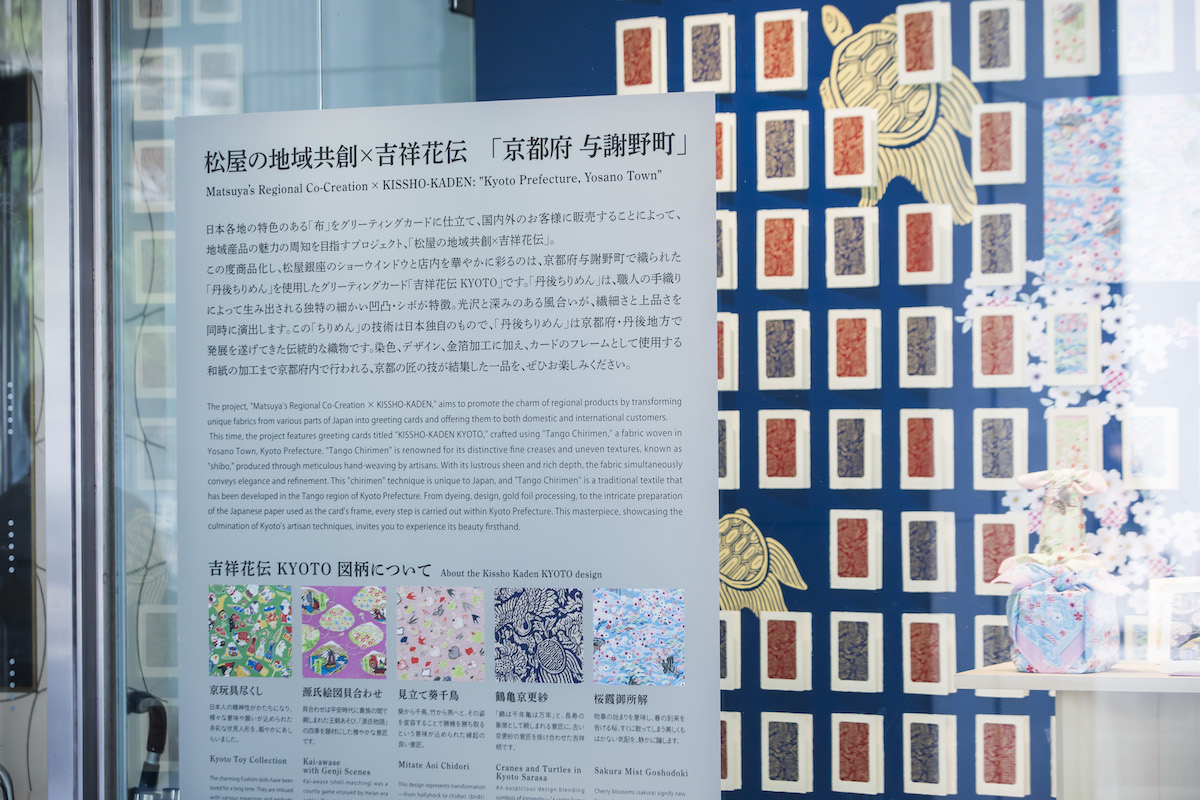

――今回の「吉祥花伝 KYOTO」のディスプレイでも説明をおもしろく読みました。

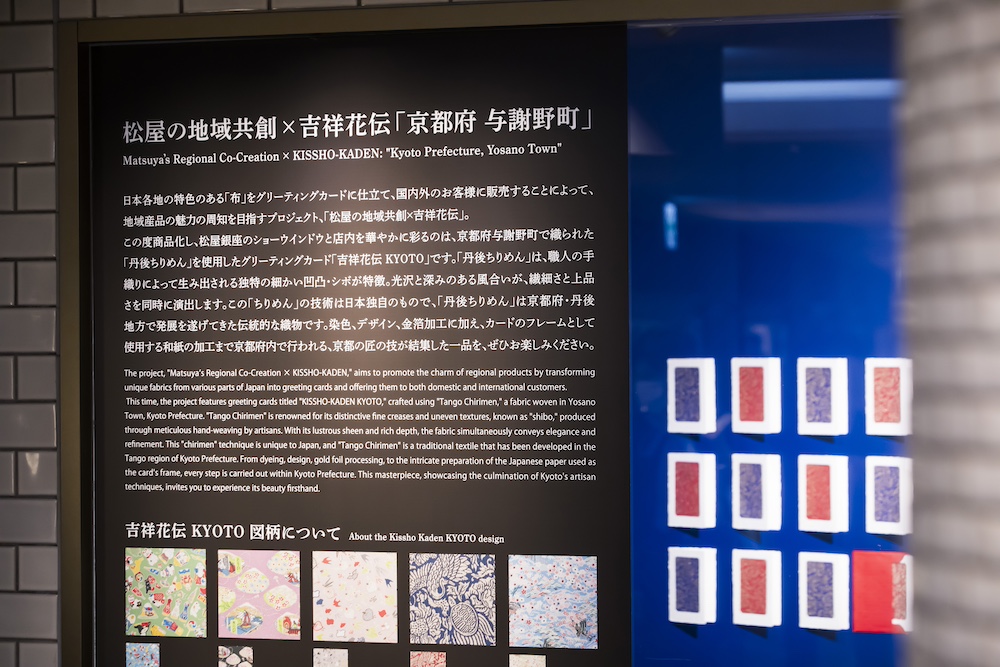

「吉祥花伝 KYOTO」に使用した京都府与謝野町にある丹後ちりめんの織元・山藤さんの説明はもちろん、京都の千総友仙工場さんにお願いした図案についてもしっかり説明しているんですよ。日本の伝統的な着物の柄は、美しいだけではなくて、意味や想いがこもっているので。そういうことも知ってもらえると、より楽しめると思います。

関連記事>>京都の伝統と匠の技が結集した「吉祥花伝 KYOTO」のグリーティングカードと風呂敷

――どんどんバージョンアップしていくショーウインドウのディスプレイ、これからの展開も楽しみです。

松屋銀座のショーウインドウが銀座の名物として、わざわざ見に行こうと思ってもらえるような、お客様の知的好奇心をくすぐるような存在にしていきたいですね。

「吉祥花伝 KYOTO」

松屋銀座1階正面口ショーウインドウと地下各ショーウインドウ(全11か所)にて、ものづくりの会社EBRU(エブル)とコラボレーションした「吉祥花伝 KYOTO」のディスプレイを実施中。松屋銀座7階おりふしギフトラウンジでは実際の商品を販売している。

会期/ー8月19日(火)

会場/松屋銀座1階正面口ショーウインドウ、地下各ショーウインドウなど

うらがわ 編集後記

いつもそこにあって、松屋銀座のエントランスと地下道を通るたびに目に入っていたショーウインドウ。そのディスプレイの裏側にこんな物語があったとは驚きです。日本が世界に誇る伝統文化や産業を守るべく、“共創の形”を模索しながら発信し続ける柴田さんはじめIPクリエイション課のみなさんの姿に触れ、ウインドウディスプレイの見方が変わりました。常に革新的なアイデアを生み出し、それをパッケージングしてディスプレイに落とし込む、松屋銀座のショーウインドウに今後も注目です。